Una riffa, o meglio una tontina. È questo il singolare accordo che lega i membri della III A dopo il fatidico esame di maturità. Il meccanismo in realtà è molto semplice: ogni anno ci si ritrova – sempre lo stesso ristorante, i vecchi screzi decrepiti, il solito umorismo – e ognuno versa una certa somma che verrà investita oculatamente. Solo gli ultimi tre superstiti, alla fine di quel grande scherzo che è la vita, potranno finalmente accedere al tesoro.

L’idea di prolungare oltre la naturale scadenza il rapporto di strana fratellanza che lega i compagni di classe diventa, nella scrittura di Michele Mari, l’occasione perfetta per fare ancora una volta grande letteratura: è un piacere ritrovare fra le pagine de I convitati di pietra le ossessioni e i feticci con cui Mari ha allestito le sue migliori storie e scoprirsi nuovamente in preda alla più pura venerazione per la sua voce inconfondibile, per la sua fantasia stralunata, per l’inarrestabile fluire di citazioni e camei che caratterizzano da sempre la sua opera.

Non è dunque una sorpresa trovarsi di fronte a un romanzo anomalo, lontano dalle mode e dagli stratagemmi che fanno vendere i best seller, con un manipolo di personaggi abbozzati come lo sono i sorrisi da foto di classe.

Si parte dai cognomi, in rigoroso ordine alfabetico, e si risale a pochi dati anagrafici – un lavoro, un indirizzo perso nel groviglio di una Milano eternamente fané – sino a definire con pochi scorci sapienti l’anima di ogni personaggio.

Come a scuola, si impara lentamente a conoscere chi ci siede accanto: il nobile Rivadeneyra, la vampiresca Bathory, il provetto onanista Brodo e tutti gli altri, un caravanserraglio di fissazioni e smorfie, uno spettacolo che nell’accanirsi delle rughe e degli acciacchi rischiara la commedia umana dell’invecchiamento e quindi del trapasso.

I protagonisti, questa moltitudine sfuocata, si definiscono così gradualmente, mano a mano che diminuiscono, fra incidenti, omicidi e malattie, in un body count vertiginoso degno del miglior horror eppure così tristemente realistico da fare paura: è un gioco, in fondo, una lotteria che si perde quando una macchina ti falcia sulle strisce pedonali o quando un amico ti avvelena la cena.

Macabro, bizzarro e coltissimo, in quest’ultimo lavoro Michele Mari dimostra ancora una volta un modo profondamente originale d’intendere la letteratura: un percorso parallelo al collezionismo, all’arte della conservazione, e dunque della memoria, che trova completamento solo nella catalogazione maniacale di eventi e dati e nomi, nella selvaggia costruzione di vicende surreali e plausibilissime, nell’esplorazione di paesaggi umani grotteschi, disperati, divertenti e terribili in egual misura.

Figlio illegittimo di cultura alta e chincaglierie gustosamente pop – da Stevenson a Carlo Verdone, senza dimenticare La maledizione del pescediavolo battagliero dei Simpson – questo romanzo si nutre di citazionismo e soprattutto di cinema: non sono un caso le fantasie erotiche à la Borowczyk che fanno capolino fra le pagine, né il citazionismo isterico su Sergio Leone o il fatto che uno dei personaggi, appassionato di fumetti, si dedichi per anni alla stesura di una mastodontica biografia romanzata su Gene Hackman e si dilunghi, ad ogni riunione, in interminabili discussioni sul suo eroe.

È proprio grazie alla figura di Gene Hackman, nelle circostanze ambigue della sua morte, che la vecchiaia da mero decadimento fisico diviene un congegno narrativo perfetto per rappresentare la magia della letteratura, il potere eternante del narrare e del narrarsi che estende la vita umana oltre il limite esiguo concesso dalle leggi del corpo. Il libro nel libro, questa interminabile biografia che è in parte ossessione, in parte ragione di vita, vorrebbe parlare infatti di un Gene Hackman vecchissimo, in stato confusionale, che vaga nella sua casa visitato dagli spettri dei suoi personaggi – è il custode di un museo della memoria, è un angelo nel paradiso di chi si è perso nelle storie, espandendo a colpi di citazioni e racconti la materia inerte del reale?

Allora la tontina diviene l’occasione perfetta per mantenere vivi i legami e i sogni, per arrivare al gran finale con qualcosa ancora da raccontare mentre il cinema, i libri, i fumetti provano a far esplodere l’immaginazione morente degli anziani superstiti in qualcosa per cui continuare a resistere.

Accoppiamenti giudiziosi

Michele Mari si siede al tavolo coi suoi personaggi e li mette in posa costringendo la cerchia sempre più ristretta dei sopravvissuti a staccarsi dallo stereotipo scolastico per farsi personaggio, prima ancora che persona, e reclamare così il vero premio della storia – la centralità, l’esclusività della pagina bianca da riempire con la propria vita.

Lo fa recuperando materiale prezioso tanto dai tradizionali gialli inglesi quanto dai più crudeli esiti dell’horror contemporaneo, senza dimenticare una salvifica dose di black humour: il risultato è un lavoro finissimo, squisitamente spietato, che trascina il lettore in un gioco letterario raffinato e macabro.

Ed è proprio il continuo bisogno di scovare e recuperare – la caccia dell’appassionato fra i filari di un mercatino dell’usato stipato di tesori invisibili – il tratto caratteristico di questo carnevale postmoderno: un mondo in cui omicidi e fantasie erotiche vanno di pari passo con l’enumerazione dei malanni, le fatalità della vita, le seduzioni e le fughe e le citazioni erudite o pop: Mari si conferma un collezionista, rimarcando la sua tendenza ad archiviare, accumulare, far interagire elementi diversi sulla pagina come un alchimista.

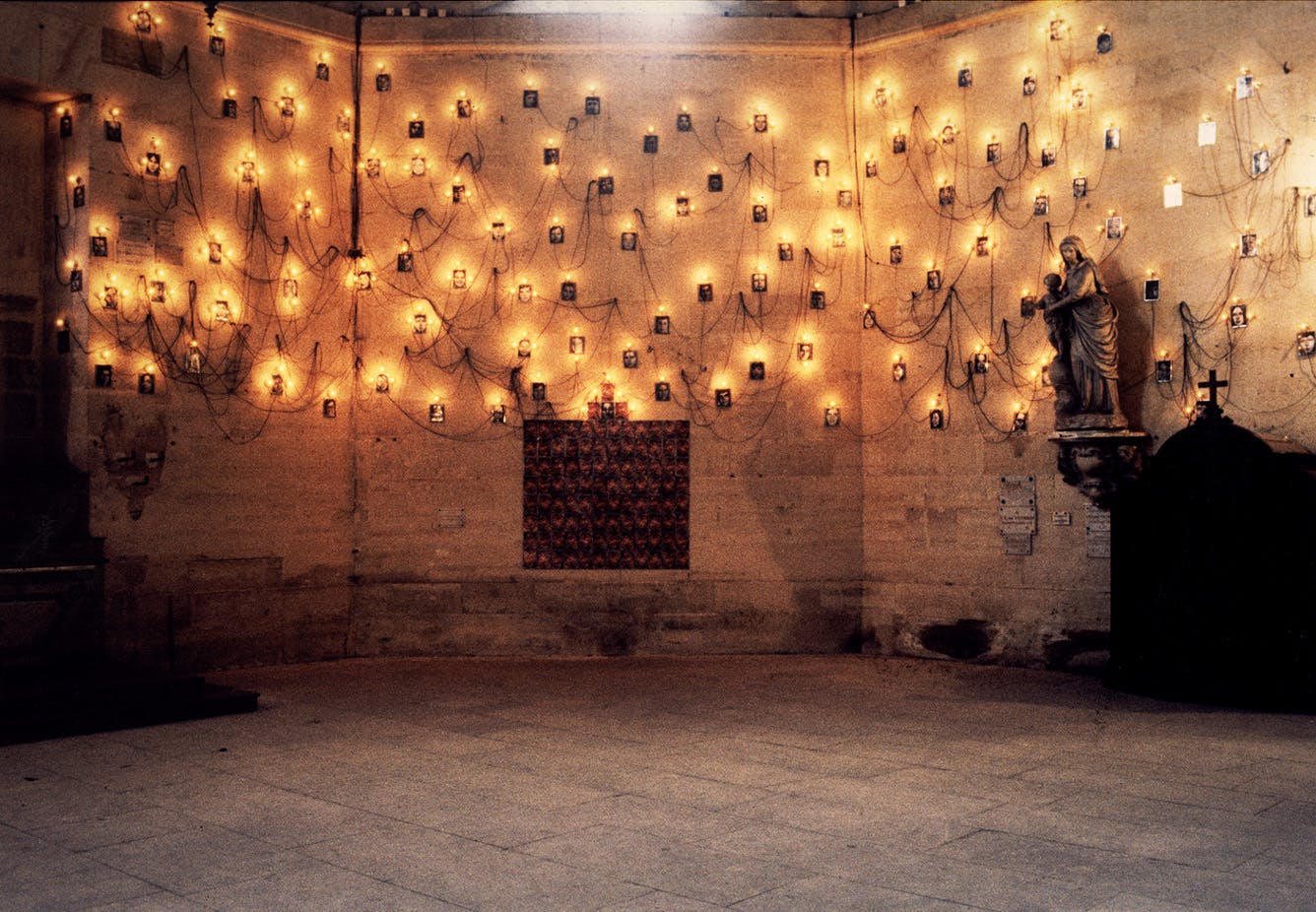

La sua intensa attività di collezionista di storie e reliquie si connette idealmente con il lavoro di un altro grande artista, il francese Christian Boltanski, che nella sua lunga carriera si è progressivamente staccato dalla pittura per approdare all’arte concettuale ispirandosi fra le altre cose alle idee di museo, archivio,

Questo approccio ha rappresentato l’occasione perfetta per connettere la propria biografia con qualcosa di più ampio: il destino comune a tutti gli uomini, la morte, l’infanzia, la pratica artistica.

Nell’opera Vetrine de référence, ad esempio, Boltanski esibisce in una teca fotografie, manufatti e manoscritti come se fossero le vestigia di una civiltà dimenticata: oggetti privi di significato, ormai, che pure continuano a testimoniare l’esistenza di un essere umano e della sua storia unica e irripetibile.

Nel mio lavoro ho sempre voluto che ci fosse molta gente: ci sono migliaia di persone, migliaia di oggetti d’inventario, lunghissimi elenchi […] Ciò che tento di mostrare è allo stesso tempo il numero e l’unicità di ogni individuo. È molto importante per me: siamo tutti apparentemente simili e tuttavia differenti, tutti unici, quindi in questo senso tutti salvi.

Per Boltanski, come per Mari, la memoria cristallizzata negli oggetti – nelle vecchie fotografie, nei feticci, nelle frasi strappate dai film, nei rituali di una familiarità terminata sui banchi di scuola – è occasione per ordire una trama, un incrocio fortuito di destini e storie che – nel groviglio di una scommessa, un gioco perverso o una tragedia ridicola come ogni vita umana – riesce a farsi arte e per questo divenire immortale.

Il loro punto di contatto più delicato e forse proprio per questo più importante è in Giappone, sull’isola di Tsushima. Qui Boltanski ha allestito Les Archives du Cœur, registrando per anni i battiti cardiaci di diverse persone, per poi conservarli come in un museo immateriale e tradurli in luce grazie all’intermittenza di una lampadina.

Nelle sue parole:

Basterà aspettare qualche anno perché questi cuori diventino dei cuori di morti. C’è qualcosa di molto strano in quest’idea che il cuore continuerà a battere quando la persona sarà sparita

È lo stesso effetto dei ricordi reso tesoro dai superstiti di una classe ormai disgregata: un bagaglio quasi inaccessibile di memorie e intrecci di vite che si staccano sempre di più dall’enumerazione anagrafica per diventare reliquie di un passato in rapida decomposizione.

Cosa resta allora? Un bottino, un premio, una connessione – “il premio era già in loro, con loro, ed era la giovinezza, semplicemente”.

I cuori catalogati da Boltanski sono allora un altare a chi c’è stato, un canto universale che si oppone titanicamente al tempo che trascorre per rendere infinito ciò che per definizione è fragile e provvisorio – una vita, una classe delle superiori, un allenamento sconclusionato alla maturità: alla fine tutto svanisce e tutto rimane, come sempre. In fondo, durante l’appello a scuola, a rimanere impressi erano sempre gli assenti.

Bonus

- Una bellissima intervista di Giorgio Biferali a Michele Mari, per Rivista Studio;

- Un eccellente excursus sulla vita e sull’opera di Christian Boltanski, a cura di Riccardo Conti, apparso su Limina Rivista;

- Un’analisi toccante e poetica sull’artista francese e sul suo lavoro, scritto da Luigi Bonfante per Doppiozero.

Le citazioni del presente articolo derivano tutte da queste fonti, cui si rimanda per una trattazione più diffusa sul percorso artistico di Christian Boltanski.